風“馳”電“掣” 風力發電從內陸到深海

10月10日,國家重點研發計劃項目“風電機群服役全周期質量評估與調控技術研究”年度進展研討會在湖南長沙召開。據悉,通過項目實施,我國已在風電機群服役質量評估方法、多時間尺度動態調控技術、服役質量數字孿生平台開發等方面取得階段性突破,立項國際標准和行業標准7項。

高山草原、沙漠海洋……一台台“超級大風車”拔地而起,將風能轉換為電能。風電,作為當今世界極具前景的新能源,經過多年高速發展,正逐步成為我國主力能源之一。

而在湖南,科技湘軍們正聚焦風電裝備創新發展需求,陸續研發出大型低速直驅永磁風力發電關鍵技術、大型風電機組提升服役性能關鍵技術、新型深遠海漂浮式機組等。

“風電前景無限,我們團隊將扎根研究,推動我國風電事業持續向前。”25年來,從陸地到近海再到深遠海,從MW級風力發電機到10MW級風力發電機再到20MW級風力發電機,湖南大學風力發電系統研究團隊一直在引領風力發電機大型化發展。

探 索

從無到有最是不易。

我國風電發展起步較晚,改革開放初期才開始風電領域的探索。

上世紀末,我國隻能生產750千瓦以下風力發電機,安裝的大型風電機組95%以上是從國外進口的。

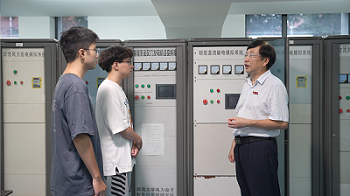

10多年來團隊研發的系列機組櫃。湖南大學供圖

“風電是國家未來的需求,風力發電機是風電機組的‘心臟’,作為電氣專業的科研人員,有能力也有義務去掌握大型風力發電機技術,做出我們國家自己的大型風力發電機”。1998年,湖南大學電氣與信息工程學院黃守道和同事王輝、羅德榮組建了湖南大學風力發電系統研究團隊,開啟了風電研發征程。

從最開始的理論研究,到大型直驅永磁風力發電機,湖南大學風力發電系統研究團隊一步一個腳印,探索風力發電機的進階之道。

“傳統增速型風電機組技術追趕周期長,我們嘗試研制新一代兆瓦級大型直驅永磁風力發電機。”長期調研和反復論証,團隊開始研發兆瓦級直驅永磁風力發電機。

1998年-2005年期間,湖南大學風力發電系統研究團隊在湖南大學學報上發表了系列風力發電機技術領域的文章,並成功研制了系列數kW級風力發電機樣機。

團隊積極努力爭取,2006年與湘電股份等企業共同獲批了國家“十一五”科技支撐計劃重大項目“1.5MW以上直驅式風電機組永磁發電機的研制與產業化(2006BAA16)”和湖南省科技重大專項“2兆瓦級以上風力發電機組和關鍵部件的研制及產業化(2006GK1002)”,開始研制MW級永磁風力發電機。

2007年10月,在湖南大學風力發電系統研究團隊和7家企業、3 所高校的奮力攻關下,我國首台具有完全自主知識產權的 2MW直驅式風電機組研制成功,不僅打破了國外在該容量等級的技術壟斷,更是成為“十一五”、“十二五”期間我國風電裝備主流機型之一。

趕 超

強振動抑制、低風速啟動、寬風域高效運行……湖南大學風力發電系統研究團隊在研發過程中遇到了不少技術瓶頸,“風力發電產學研用聯盟”應用而生。

聯合湘電股份、中車株洲電機、湘電風能、金風科技等企業,湖南大學風力發電系統研究團隊攻堅克難,創造性提出大型直驅永磁風力發電機“主動抑振—阻轉矩錯位削弱—寬風域匹配”的研發思路,這些攔路的技術瓶頸迎刃而解。

南山風電場。湖南大學供圖

2011年9月,湖南南山風電場,產學研協同研發的50余台套2MW直驅永磁風力發電機組迎風而立,這是2MW風電機組在復雜環境(山地)首次應用。

為了現場感受發電機的運行情況,黃守道帶著團隊爬上了風力發電機組的機艙。

“大概爬了65米,向上爬的時候塔架還是有一點搖晃(當時技術水平限制),其實當時很害怕,但想看看自己研制的發電機運行情況,還是克服心理障礙堅持爬上去了。”黃守道回憶,爬到機艙裡面感覺又悶又熱,待幾分鐘就有點受不住,隊員們誰都沒有提,堅持待了半個小時,把各項數據和性能都確定后才離開。

由於2MW機組的優異性能,湖南南山風電場的年滿發小時數達到2300多個小時,遠高於湖南平均水平1940個小時。湖南南山風電場也成為了國內山地風場的標杆,獲得了中國電力優質工程獎、國家優質工程獎。

2019年,由團隊牽頭,湘電風能、金風科技、中車株洲電機等共同完成的“大型低速高效直驅永磁風力發電機關鍵技術及應用”項目獲得了國家技術發明二等獎。

該項目技術創新成功應用於世界首台5MW等直驅永磁風力發電機組,形成1.5-6.7MW系列化產品,通過了權威認証機構的檢測與認証。產品出口美國、德國等 20 多個發達國家,在國內外 400 多個風電場總裝機達 2.7 萬台套,產生了顯著的經濟效益,直驅型風力發電機組累計裝機份額全球第一,引領世界直驅永磁風電技術發展。

領 先

“來,給我拍一張,這景象太震撼了。”在福建平潭的近海上,游客們正在排隊拍照打卡,而他們身后一個個巨型“大風車”穿插在海平面上,陽光照耀下迎風轉動,蔚為壯觀。

從陸地到海上,湖南大學風力發電系統研究團隊的成員們夜以繼日,尋求更高效、更節能的風電模式。

20MW級新型漂浮式風電機組模型。湖南大學供圖

團隊自2021年開始20MW深遠海漂浮式風電機組產學研合作的新征程。經過一年多的時間,牽頭組建了由湖南大學、武漢科技大學、華北電力大學、哈電風能、山東中能華源等構成的產學研團隊,設計了VX型雙葉輪結構,提出了具有風能利用系數高、重心可調、輕量化與低成本等特點的20MW級深遠海漂浮式新型風電機組技術方案。

2022年,“20兆瓦級海上新型風力發電實現機理及關鍵技術”項目獲國家重點研發計劃項目立項支持。

“相比固定式風電,海上漂浮式風電具有海域適用范圍廣、對海底地質條件限制少等優勢,使得海上漂浮式風電逐漸成為深遠海風電開發的首選技術路線。”黃守道介紹,團隊正在研制的20兆瓦級海上漂浮式新型風電機組,是目前由國家重點研發計劃批復立項的全國在研最大容量機組。一旦研制成功,一台機組每年可輸出超8000萬千瓦時的綠色電力,滿足4.4萬戶家庭一年的用電量。

基於團隊在風電領域的實踐、探索和取得的重大成果,在國家政策支持下,團隊成員作為核心技術力量參與完成“海上風力發電裝備與風能高效利用全國重點實驗室”重組工作,團隊負責人黃守道擔任實驗室主任,與湘電股份、哈電風能(原湘電風能)共同打造國家科技戰略力量。

25年來,從陸地到近海再到深遠海,從MW級風力發電機到10MW級風力發電機再到20MW級風力發電機,湖南大學風力發電系統研究團隊逐漸引領世界風力發電機大型化發展。

團隊產學研協同,研制的1.5-6.7MW系列化直驅永磁風力發電機在陸地上實現大規模推廣應用,助力我國風電成為世界第一風電大國﹔研制的6-12MW模塊化海上半直驅永磁風力發電機在近海實現大規模推廣應用,加速推動我國成為世界第一海上風電大國。未來20MW級深遠海海上漂浮式風力發電機組的規模化應用,將在國家“雙碳”戰略的宏偉藍圖下助力海上風電走向深藍。

從最初完全依賴進口才能建設風電場,到2010年中國新增和累計裝機量首次超過美國,並連續13年穩居世界第一,再到2022年,中國風電並網裝機容量達到3.7億千瓦,風電裝機量佔全國電源總裝機量的14.3%,佔全球風電裝機的40%,我國風電走出了一條從無到有、從小到大、從弱到強的崛起之路。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量