湖南省雙清區:智能化育秧跑出春耕“加速度”

|

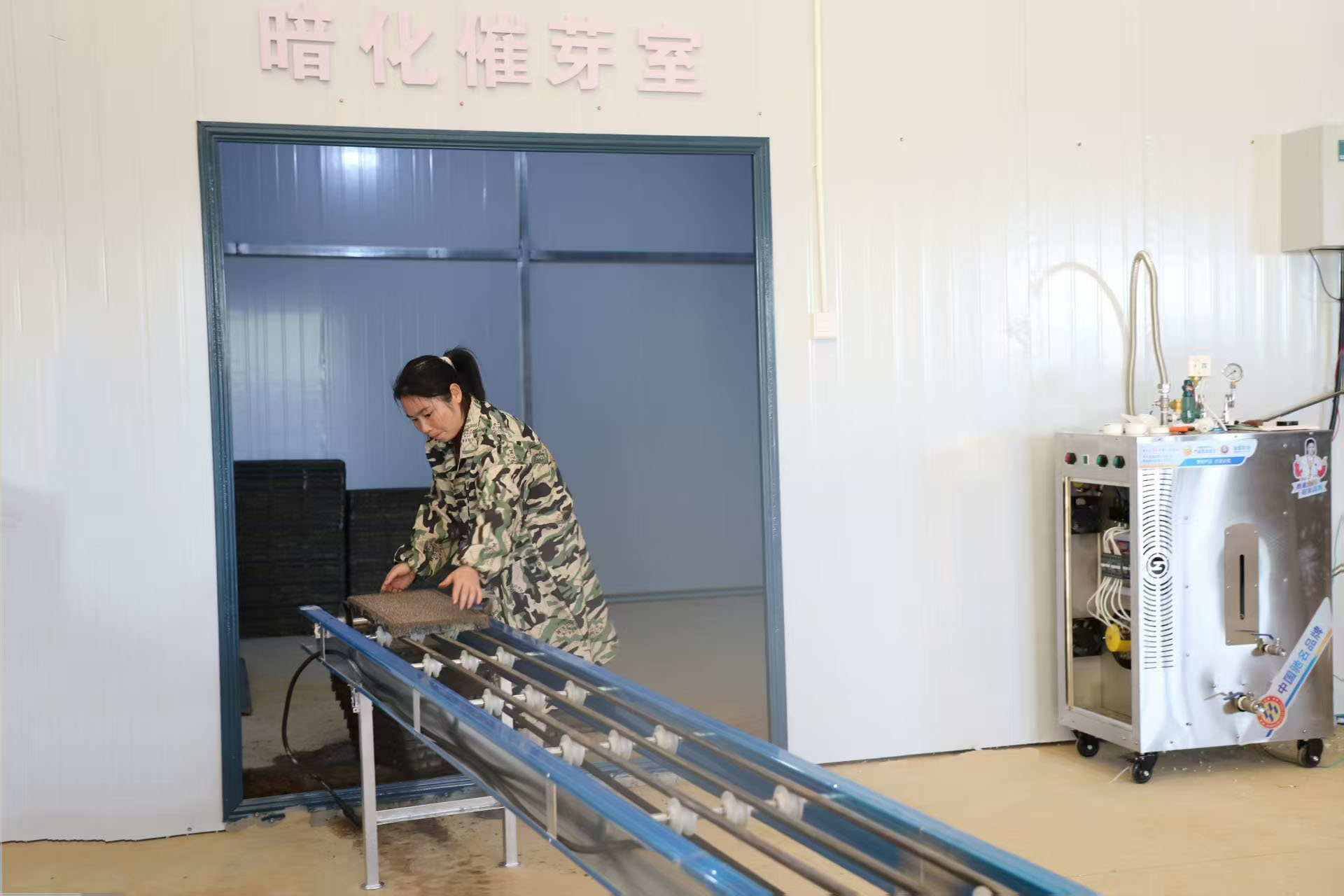

| 剛完成播種的秧盤被送入恆溫恆濕的催芽室。鄒小艷 攝 |

近日,湖南省邵陽市雙清區愛蓮街道雲十村的育秧工廠裡,一條自動化流水線正全速運轉。農戶們將育秧盤放入傳送帶,隨著機械臂精准擺動,鋪基質、洒水、播種、覆土等工序一氣呵成,平均每3-4秒就產出一盤秧苗。清又清農業農機農民專業合作社負責人劉剛要站在控制台前,看著傳送帶有序運轉感慨:“過去4個人忙活一整天才能完成1000盤,現在機器1小時就能搞定。”

在佔地900余平方米的智能化工廠裡,科技元素隨處可見。剛完成播種的秧盤被送入恆溫恆濕的催芽室,智能系統將環境溫度波動控制在0.1℃以內。“48小時暗化催芽,出芽率從70%提升到95%以上。”劉剛要指著擺放整齊的秧盤介紹,新技術不僅縮短3天育秧周期,還能有效應對倒春寒,讓秧苗成活率穩定在九成五以上。

今年合作社的1000畝早稻全部採用智能育秧,成本賬本上記錄著顯著變化:人工支出減少超50%,生產效率提升十余倍。工廠的溢出效應正在顯現——除了自用,還為周邊農戶提供了1000多畝秧苗訂單。廠房外,12000平方米的育秧大棚整齊排列,13台農機組成的“鋼鐵戰隊”隨時待命,從旋耕機、插秧機到新添置的烘干設備,實現了糧食生產全程機械化。

“政策支持給了我們升級設備的底氣。”劉剛要算起政策賬:2021年返鄉種糧時隻有傳統農具,如今享受農機購置補貼添置了收割機、烘干機等設備。去年新建的育秧工廠,讓合作社服務能力覆蓋周邊5個村組。

雙清區的春耕圖景裡,這樣的科技故事正在多點開花。農業農村局數據顯示,今年全區計劃播種糧食6.24萬畝,其中早稻1.4萬畝。為夯實糧食安全基礎,當地推出拋荒田整治獎補政策,配套早稻良種推廣、種糧大戶培育等措施。“我們正推動水稻生產向專業化、規模化轉型,讓新技術真正在田間扎根。”區農業農村局負責人表示。

站在育秧工廠外,劉剛要望著不遠處的育秧大棚說:“現在從育秧到烘干都能自己完成,畝產增收至少有50公斤的把握。”傳送帶的運轉聲與不遠處的耕地機轟鳴交織,奏響了這個春天最踏實的豐收序曲。(范濤 鄒小艷)

|

| 在育秧工廠內,工人們正在進行智能化育秧。鄒小艷 攝 |

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量