安化黑茶

走過歷史 走進當下

|

| 人民日報。截圖 |

“寧可三日無食,不可一日無茶”——這是中國人對茶的熱愛。在湖南省益陽市安化縣,人們對茶的情感尤甚,“三餐飯,兩餐茶”,喝茶的文化可謂融到了骨髓裡。

地處北緯30度黃金產茶帶,以山地丘陵為主要地貌特征,且多冰磧岩的安化,茶樹“山崖水畔,不種自生”,自古以來就有採茶、喝茶、用茶入藥的歷史。

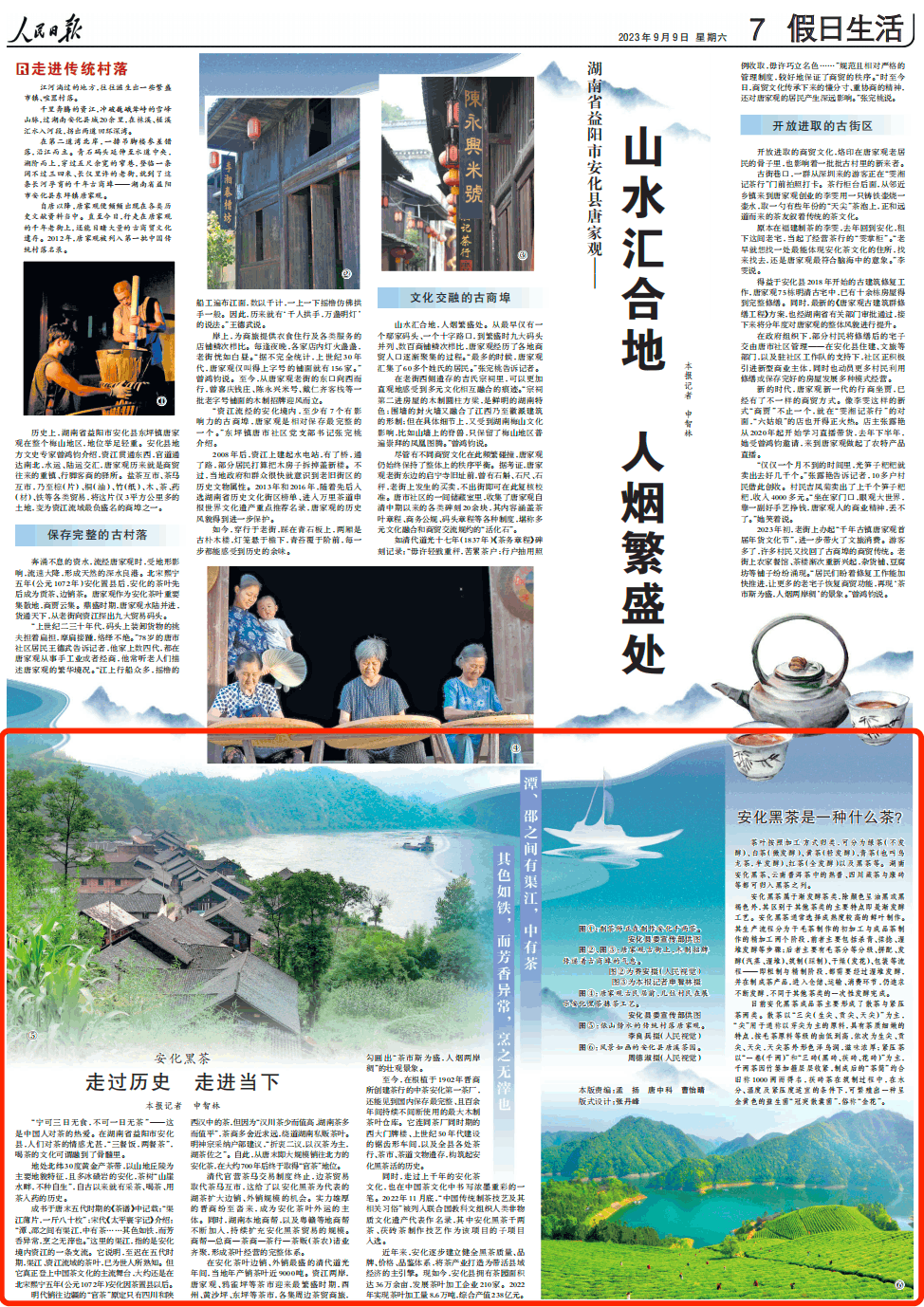

成書於唐末五代時期的《茶譜》中記載:“渠江薄片,一斤八十枚”﹔宋代《太平寰宇記》介紹:“潭、邵之間有渠江,中有茶……其色如鐵,而芳香異常,烹之無滓也。”這裡的渠江,指的是安化境內資江的一條支流。它說明,至遲在五代時期,渠江、資江流域的茶葉,已為世人所熟知。但它真正登上中國茶文化的主流舞台,大約還是在北宋熙寧五年(公元1072年)安化因茶置縣以后。

明代銷往邊疆的“官茶”原定隻有四川和陝西漢中的茶,但因為“漢川茶少而值高,湖南茶多而值平”,茶商多舍近求遠,繞道湖南私販茶葉。明神宗採納戶部建議,“折衷二議,以漢茶為主,湖茶佐之”。自此,從唐末即大規模銷往北方的安化茶,在大約700年后終於取得“官茶”地位。

清代官營茶馬交易制度終止,邊茶貿易取代茶馬互市,這給了以安化黑茶為代表的湖茶擴大邊銷、外銷規模的機會。實力雄厚的晉商紛至沓來,成為安化茶葉外運的主體。同時,湖南本地商幫,以及粵贛等地商幫不斷加入,持續擴充安化黑茶貿易的規模。商幫—總商—茶商—茶行—茶販(茶農)諸業齊聚,形成茶葉經營的完整體系。

在安化茶葉邊銷、外銷最盛的清代道光年間,當地年產銷茶葉近9000噸。資江兩岸,唐家觀、鴉雀坪等茶市迎來最繁盛時期,酉州、黃沙坪、東坪等茶市,各集周邊茶貿商旅,勾畫出“茶市斯為盛,人煙兩岸稠”的壯觀景象。

至今,在根植於1902年晉商所創建茶行的中茶安化第一茶廠,還能見到國內保存最完整、且百余年間持續不間斷使用的最大木制茶葉倉庫。它連同茶廠同時期的西大門牌樓、上世紀50年代建設的鋸齒形車間,以及全縣各處茶行、茶市、茶道文物遺存,構筑起安化黑茶活的歷史。

同時,走過上千年的安化茶文化,也在中國茶文化中書寫濃墨重彩的一筆。2022年11月底,“中國傳統制茶技藝及其相關習俗”被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄,其中安化黑茶千兩茶、茯磚茶制作技藝作為該項目的子項目入選。

近年來,安化逐步建立健全黑茶質量、品牌、價格、品鑒體系,將茶產業打造為帶活縣域經濟的主引擎。現如今,安化縣擁有茶園面積達36萬余畝,發展茶葉加工企業210家。2022年實現茶葉加工量8.6萬噸,綜合產值238億元。

安化黑茶是一種什麼茶?

茶葉按照加工方式歸類,可分為綠茶(不發酵)、白茶(微發酵)、黃茶(輕發酵)、青茶(也叫烏龍茶,半發酵)、紅茶(全發酵)以及黑茶等。湖南安化黑茶、雲南普洱茶中的熟普、四川藏茶與康磚等都可歸入黑茶之列。

安化黑茶屬於漸發酵茶類,除顏色呈油黑或黑褐色外,其區別於其他茶類的主要特點即是漸發酵工藝。安化黑茶通常選擇成熟度較高的鮮葉制作。其生產流程分為干毛茶制作的初加工與成品茶制作的精加工兩個階段,前者主要包括殺青、揉捻、渥堆發酵等步驟﹔后者主要有毛茶分等分級、拼配、發酵(汽蒸、渥堆)、筑制(踩制)、干燥(發花)、包裝等流程——即粗制與精制階段,都需要經過渥堆發酵,並在制成茶產品,進入倉儲、運輸、消費環節,仍追求不斷發酵,不同於其他茶類的一次性發酵完成。

目前安化黑茶成品茶主要形成了散茶與緊壓茶兩類。散茶以“三尖(生尖、貢尖、天尖)”為主,“尖”用於通稱以芽尖為主的原料,具有茶質細嫩的特點,按毛茶原料等級的由低到高,依次為生尖、貢尖、天尖,天尖茶外形色澤烏潤,滋味濃厚﹔緊壓茶以“一卷(千兩)”和“三磚(黑磚、茯磚、花磚)”為主,千兩茶因竹簍加箍層層收緊,制成后的“茶筒”約合舊稱1000兩而得名,茯磚茶在筑制過程中,在水分、溫度及緊壓度適宜的條件下,可繁殖出一種呈金黃色的益生菌“冠突散囊菌”,俗稱“金花”。

《 人民日報 》( 2023年09月09日 第 07 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量