非遺裡的普法故事|瀏陽:菊花石雕刻出悠長法韻,解鎖普法新方式

“八五”普法規劃實施以來,長沙不斷探索普法宣傳形式,創新普法載體,以“法治+非遺”為契機,積極挖掘地方傳統文化特色,涌現出一批既有溫度又有深度的優秀普法作品。聚焦長沙非遺普法成果,人民網湖南頻道與長沙市司法局共同推出“非遺裡的普法故事”系列報道,深入一線挖掘普法背后的創新與文化傳承故事,展現長沙“法治+非遺”普法新貌。

菊花石雕創作過程。受訪單位供圖

手握鐵鑿,找准角度,“叮當”一聲,工匠周華偉沿著菊花石的花朵紋理落下一錘,再用電鑿細細雕琢,整個石雕的圖案就立體了不少。

菊花石雕是瀏陽市獨特的手工藝品,以內含白色菊花形結晶體聞名,有“石頭上的煙花”之稱,2008年被列入第二批國家級非物質文化遺產。2024年12月,長沙市司法局、瀏陽市司法局選送的《法韻菊華》獲得湖南省第二屆“‘湘’遇非遺 法治同行”非物質文化遺產法治文化作品一等獎,為創新普法宣傳載體、推動法治文化與傳統文化融合提供了新思路。

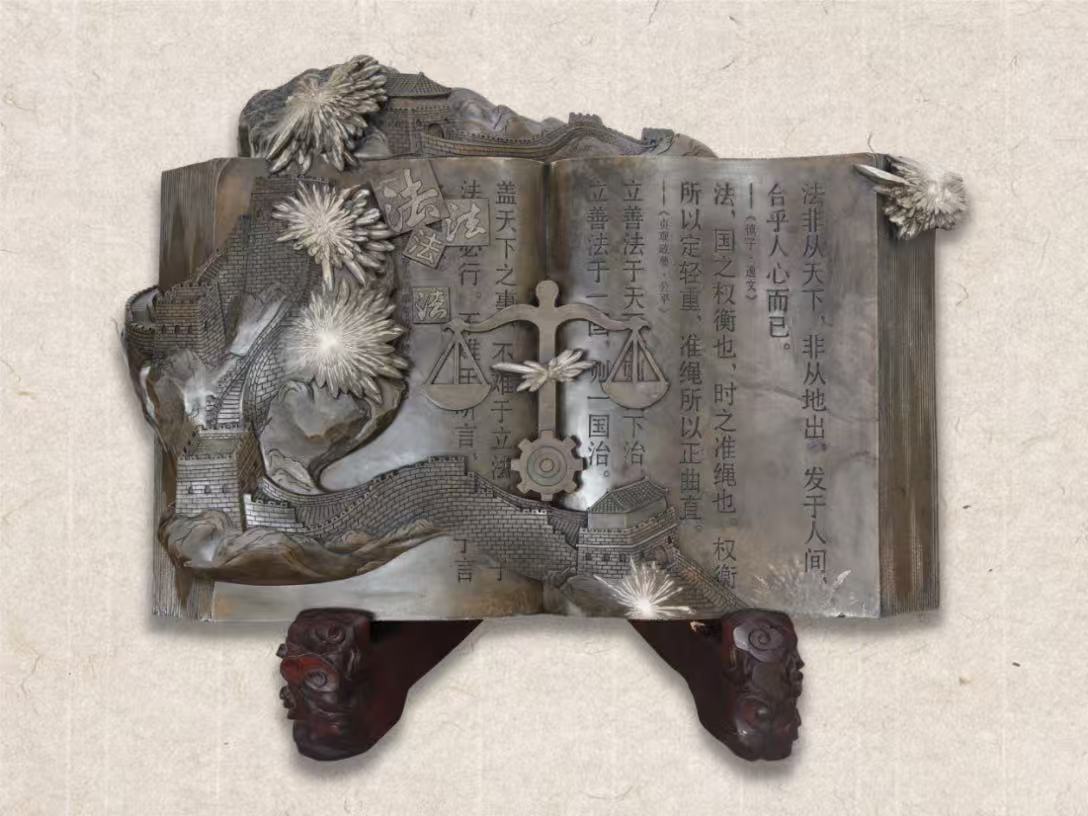

“《法韻菊華》以書本造型為整體設計,象征著法律是維護社會秩序和公正的基石。”瀏陽市司法局相關負責人介紹,《法韻菊華》將法律天秤設計於核心位置,石面中心重點雕刻法治名句,左側蜿蜒的長城象征中國,天然的菊花紋理巧妙地置於法律天秤的中間,寓意著法律與自然、公正、美好的和諧統一。

《法韻菊華》成品。受訪單位供圖

細看石雕,除了精巧的造型設計,所選的文字也十分凝練。“法非從天下,非從地出,發於人間,合乎人心而已。”“法,國之權衡也,時之准繩也,權衡所以定輕重,准繩所以正曲直。”……一句句法言法語,既體現出中華優秀傳統法律文化的精髓,也“點石成金”,讓整件作品的內涵更加豐富。

“作品從設計到雕刻完成,前后用了將近2個月的時間。”湖南瀏陽永和菊花石博物館館長謝致俐回憶:“最大的難點在於如何用一塊菊花石,凝練體現法律的神韻和精髓,讓觀賞者能夠直觀感受法治的價值觀與意義,為此,我們和市司法局一起商量修改了好幾版方案,周華偉師傅精心雕刻,才有現在的效果。”

在瀏陽永和鎮菊花石博物館的工作室中,周華偉正在進行新作品創作:“看到大家都喜歡這件作品,我也深受鼓舞,設計作品時也會更多地思考如何緊扣時代脈搏,讓老石雕手藝被更多人看見。”

瀏陽市永和鎮菊花石博物館。人民網 劉汕攝

法治+非遺,普法走“新”更走“心”。

據了解,早在2023年,長沙市、瀏陽市司法局以湖南非物質文化遺產花鼓戲為特色,聯合當地民間藝人創作出戲曲作品《新打銅鑼》,將長沙家喻戶曉的名曲《打銅鑼》進行了內容上的二次創作,取得了不錯的普法成效。作品不僅獲得首屆“‘湘’遇非遺 法治同行”非物質文化遺產法治文化作品一等獎,更在多地進行演出。

“普法工作既要入耳,也要入心,法治與非遺相融,既能夠借助非遺的形式創新普法作品的呈現方式,增強普法趣味性與傳播力,讓普法更接地氣,也能在一定程度上助推本土文化傳承和推廣。未來,我們還將挖掘更多的普法亮點,營造尊法、學法、守法、用法的良好氛圍。”長沙市司法局相關負責人介紹。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量