漢族、回族、滿族、蒙古族、藏族等

——“中華民族是多元一體的偉大民族”

時間:2020年6月8日

地點:寧夏回族自治區吳忠市紅寺堡區紅寺堡鎮弘德村、吳忠市利通區金花園社區

場景回顧:

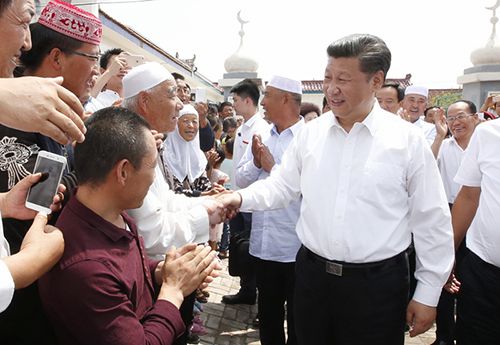

2020年6月8日下午,習近平總書記來到寧夏吳忠市利通區金花園社區考察。(文字記者:張曉鬆、朱基釵 攝影記者: 鞠鵬、謝環馳、燕雁)

2020年6月8日下午,習近平首先來到弘德村考察脫貧攻堅工作。在回族村民劉克瑞家,他仔細看院落、客廳、臥室、廚房、牛棚,詳細了解家庭就業、收入、看病、社保等情況。

傍晚時分,習近平前往吳忠市利通區金花園社區。社區常住居民13850人,漢、回、滿、蒙、藏等各族群眾和睦相處,曾榮獲“全國民族團結進步模范集體”稱號。習近平來到社區黨群活動服務中心,了解社區黨建工作、民族團結社區創建和為民服務工作情況,同社區志願者代表親切交談。【詳情】

總書記囑托:

鄉親們搬遷后,更好生活還在后頭。希望鄉親們百尺竿頭、更進一步,發揮自身積極性、主動性、創造性,用自己的雙手創造更加美好的新生活。

中華民族是多元一體的偉大民族。全面建成小康社會,一個少數民族也不能少。

各民族團結攜手,共同邁進全面小康,體現了中華民族優良傳統,體現了中國特色社會主義制度的顯著優勢。

社會主義是干出來的,幸福是奮斗出來的。有黨和政府持續努力,有各族群眾不懈奮斗,今后的生活一定會更好更幸福。

毛南族

——“再接再厲,繼續奮斗,讓日子越過越紅火”

時間:2020年5月

場景回顧:

習近平對毛南族實現整族脫貧作出重要指示表示,得知毛南族實現整族脫貧、鄉親們生活有了明顯改善,我感到很高興。全面建成小康社會,一個民族都不能少。近年來,多個少數民族先后實現整族脫貧,這是脫貧攻堅工作取得的重要成果。希望鄉親們把脫貧作為奔向更加美好新生活的新起點,再接再厲,繼續奮斗,讓日子越過越紅火。【詳情】

佤族、漢族、白族、傣族等

——“鄉親們脫貧只是邁向幸福生活的第一步”

時間:2020年1月19日

地點:雲南省保山市所轄騰沖市清水鄉三家村

場景回顧:

春節前夕,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平赴雲南考察,看望慰問基層干部群眾。這是1月19日下午,習近平來到騰沖市清水鄉三家村中寨司莫拉佤族村看望鄉親們,走進村民家中了解脫貧攻堅情況,並向大家送上新春祝福。新華社記者 鞠鵬 攝

2020年1月19日下午,習近平來到三家村,了解脫貧攻堅情況。習近平走進三家村中寨司莫拉佤族村,了解鄉村振興和建設少數民族特色村寨情況。“司莫拉”在佤語中意為幸福的地方。該村有500多年歷史,是中國傳統村落、少數民族特色村寨,佤、漢、白、傣等多個民族和諧共處。

習近平來到村民李發順家,一一察看客廳、臥室、廚房、衛生間、豬舍等,了解居住環境。隨后,習近平在院子裡同李發順一家制作當地節日傳統食品大米粑粑,並聊起家常,詳細詢問李發順一家脫貧情況。

按照當地風俗,習近平敲響三聲佤族木鼓,祝福來年風調雨順、國泰民安。村民們熱烈鼓掌,紛紛向總書記問好。習近平給大家拜年,祝鄉親們生活越來越幸福。【詳情】

總書記囑托:

全面建成小康社會,一個民族都不能少。要加快少數民族和民族地區發展,讓改革發展成果更多更公平惠及各族人民。

鄉親們脫貧只是邁向幸福生活的第一步,是新生活、新奮斗的起點。要在全面建成小康社會基礎上,大力推進鄉村振興,讓幸福的佤族村更加幸福。

漢族、蒙古族、滿族等

——“共產黨說到就要做到,也一定能夠做到”

時間:2019年7月15日

地點:內蒙古自治區赤峰市喀喇沁旗河南街道馬鞍山村

場景回顧:

2019年7月15日至16日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在內蒙古考察並指導開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。這是15日下午,習近平在赤峰市喀喇沁旗河南街道馬鞍山村村民張國利家,同基層干部群眾代表座談交流。 新華社記者 謝環馳攝

2019年7月15日,習近平乘車前往河南街道馬鞍山村。在馬鞍山村黨群服務中心,習近平聽取全村情況介紹。在駐村干部之家、愛心超市,總書記看到村庄管理有序、村民生活幸福,十分欣慰。

馬鞍山村有漢族、蒙古族、滿族等多民族群眾聚居。習近平走進四世同堂的“多民族之家”村民張國利家。張國利的母親今年86歲,精神矍鑠。總書記拉著她的手,親切向她問好。習近平察看了院落、客廳、臥室、廚房、廁所等情況。【詳情】

總書記囑托:

產業是發展的根基,產業興旺,鄉親們收入才能穩定增長。

新中國成立70年來,我國城鄉面貌發生了翻天覆地的變化,老百姓生活芝麻開花節節高,充分証明我們走中國特色社會主義這條道路是對的。

全面建成小康社會,一個民族不能少﹔實現中華民族偉大復興,一個民族也不能少。共產黨說到就要做到,也一定能夠做到。

獨龍族

——“中國共產黨關心各民族的發展建設”

時間:2019年4月10日

場景回顧:

4月10日,習近平給雲南省貢山縣獨龍江鄉群眾回信,祝賀獨龍族實現整族脫貧,勉勵鄉親們為過上更加幸福美好的生活繼續團結奮斗。

習近平指出,讓各族群眾都過上好日子,是我一直以來的心願,也是我們共同奮斗的目標。新中國成立后,獨龍族告別了刀耕火種的原始生活。進入新時代,獨龍族擺脫了長期存在的貧困狀況。這生動說明,有黨的堅強領導,有廣大人民群眾的團結奮斗,人民追求幸福生活的夢想一定能夠實現。

時間:2015年1月20日

地點:雲南省昆明市

場景回顧:

這是2015年1月20日,習近平在仔細傾聽兩位獨龍族婦女唱的民族特色歌曲。新華社記者 張鐸 攝

2015年1月20日,正在雲南考察的中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平傍晚在駐地賓館親切會見了怒江州貢山獨龍族怒族自治縣干部群眾代表。

習近平一一察看獨龍族生產生活工具,一一了解獨龍江特有物產情況,不時詢問。

習近平拉著獨龍族“老縣長”高德榮的手坐在一張長藤椅沙發上,同大家圍坐在一起,觀看反映獨龍族生產生活巨變的短片。

總書記囑托:

黨和政府、全國各族人民會一如既往關心、支持、幫助獨龍族。

前面的任務還很艱巨,我們要繼續發揮我國制度的優越性,繼續把工作做好、事情辦好。全面實現小康,一個民族都不能少。

中國共產黨關心各民族的發展建設,全國各族人民要共同努力、共同奮斗,共同奔向全面小康。

時間:2014年元旦前夕

場景回顧:

2014年元旦前夕,雲南省貢山獨龍族怒族自治縣干部群眾致信習近平總書記,匯報了當地經濟社會發展和人民生活改善情況,重點報告了多年期盼的高黎貢山獨龍江公路隧道即將貫通的喜訊。收到來信后,習近平立即作出重要批示。

習近平指出:“獲悉高黎貢山獨龍江公路隧道即將貫通,十分高興,謹向獨龍族的鄉親們表示祝賀!獨龍族群眾居住生活條件比較艱苦,我一直惦念著你們的生產生活情況。希望你們在地方黨委和政府的領導下,在社會各界幫助下,以積極向上的心態迎戰各種困難,順應自然規律,科學組織和安排生產生活,加快脫貧致富步伐,早日實現與全國其他兄弟民族一道過上小康生活的美好夢想。”

彝族

——“無論這塊硬骨頭有多硬都必須啃下”

時間:2018年2月11日

地點:四川省涼山彝族自治州

場景回顧:

2018年2月11日上午,習近平總書記驅車2個多小時,從西昌市來到位於大涼山深處的昭覺縣三岔河鄉三河村、解放鄉火普村,走進彝族貧困群眾家中,看實情、問冷暖、聽心聲,同當地干部群眾共商精准脫貧之策。新華社記者 鞠鵬 攝

2018年2月11日上午,雪后的大涼山艷陽高照,沿途霧凇銀光閃閃。習近平乘車沿著坡急溝深的盤山公路,往返4個多小時,深入大涼山腹地的昭覺縣三岔河鄉三河村和解放鄉火普村看望貧困群眾。

三河村平均海拔2500多米,是一個彝族貧困村。習近平沿著石板小路步行進村,察看村容村貌和周邊自然環境。他先后走進村民吉好也求、節列俄阿木2戶貧困家庭看望,詳細觀看門前的扶貧聯系卡,同主人親切拉家常,詢問生活過得怎麼樣,發展什麼產業,收入有多少,孩子有沒有學上。他饒有興趣地聽10歲小女孩吉好有果唱《國旗國旗真美麗》,並帶頭鼓掌。在村民節列俄阿木家,習近平同村民代表、駐村扶貧工作隊員圍坐在火塘邊,一起分析當地貧困發生的原因,謀劃精准脫貧之策。

解放鄉火普村是易地扶貧搬遷的新村,搬遷新房沿公路依山而建。習近平走進貧困戶吉地爾子家的新居,在院內平台遠眺火普村全貌,聽取該村推進易地扶貧搬遷、彝家新寨新村建設、產業扶貧和公共服務保障等情況介紹,隨后進屋察看住房功能布局,了解一家人生產生活情況。

總書記囑托:

我一直牽挂著彝族群眾,很高興來到這裡,看到大家日子一天天好起來,心裡十分欣慰。

我們搞社會主義,就是要讓各族人民都過上幸福美好的生活。

全面建成小康社會最艱巨最繁重的任務在貧困地區,特別是在深度貧困地區,無論這塊硬骨頭有多硬都必須啃下,無論這場攻堅戰有多難打都必須打贏,全面小康路上不能忘記每一個民族、每一個家庭。

今昔變化:

據《人民日報》2020年5月13日報道,5月12日上午,四川涼山“懸崖村”——涼山彝族自治州昭覺縣支爾莫鄉阿土列爾村,全村84戶建檔立卡貧困戶收拾行裝,開始搬遷至昭覺縣城易地扶貧搬遷集中安置點。“懸崖村”村民的新家在四川省規模最大的易地扶貧搬遷安置點,位於昭覺縣城附近的城北鄉谷都村、普提村等村,可供安置3900余戶1.8萬余人。從5月10日開始,來自昭覺全縣28個鄉鎮、92個邊遠山村的群眾陸續搬遷到這裡。

藏族、土族

——“大家要相親相愛、共同團結進步”

時間:2016年8月22日

地點:青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市唐古拉山鎮長江源村

場景回顧:

離開長江源村時,村裡男女老少排起長長隊伍,揮著哈達,高喊“總書記好”“扎西德勒”,依依不舍同總書記握手話別。一位由大人抱著的小姑娘向總書記獻上哈達,總書記輕輕親吻孩子的臉頰,希望她健康成長。攝影/新華社記者蘭紅光、龐興雷

2016年8月22日,習近平驅車來到格爾木市唐古拉山鎮長江源村視察。習近平一下車,老村支書更尕南杰就迎上前向他敬獻哈達,村民向他敬獻切瑪、青稞酒。習近平在村委會聽取該村生態移民搬遷、民族團結創建、基層組織建設等情況介紹,隨后視察村容村貌,並到藏族村民申格家中察看住房和生活情況,同一家人親切交談。

總書記囑托:

保護三江源是黨中央確定的大政策,生態移民是落實這項政策的重要措施,一定要組織實施好。

我們國家是多民族國家,各民族是一家人,大家要相親相愛、共同團結進步。

土族

——“黨和政府就是要特別關心你們這樣的困難群眾”

時間:2016年8月23日

地點:青海省海東市互助土族自治縣班彥村

場景回顧:

2016年8月22日至24日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在青海調研考察。這是8月23日上午,習近平在海東市互助土族自治縣五十鎮班彥村考察時同村民合影。 新華社記者 蘭紅光攝

2016年8月23日上午,習近平來到海東市互助土族自治縣,考察了實施易地扶貧搬遷的班彥村。習近平詳細了解新村建設方案,進入村民新居察看面積、結構、建筑質量,同監理新居建設的村民們交流。在土族貧困戶呂有金家,習近平同一家人圍坐一起,看反映鄉親們一直居住的舊村狀況的視頻。

習近平拿起扶貧手冊和貧困戶精准管理手冊,逐一詢問發展種養業、參加勞務培訓、孩子上學、享受合作醫療和養老保險等扶貧措施的落實情況。

總書記囑托:

黨和政府就是要特別關心你們這樣的困難群眾,通過移民搬遷讓你們過上好日子。

移民搬遷要充分征求農民群眾意見,讓他們參與新村規劃。

新村建設要同發展生產和促進就業結合起來,同完善基本公共服務結合起來,同保護民族、區域、文化特色及風貌結合起來。

今昔變化:

據《人民日報》2019年9月8日報道,截至2019年7月底,青海“十三五”易地扶貧搬遷建設任務已全面完工,5.2萬戶、20萬名群眾“拔窮根、挪窮窩”,在新的土地開始了新的生活。

回族

——“讓老百姓時時感受到黨和政府的溫暖”

時間:2016年7月18日

地點:寧夏回族自治區固原市涇源縣大灣鄉楊嶺村、原州區彭堡鎮姚磨村

場景回顧:

2016年7月18日至20日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在寧夏調研考察。這是7月18日下午,習近平在固原市涇源縣大灣鄉楊嶺村村民馬克俊家同一家人和村民代表親切交談。 新華社記者 李濤攝

2016年7月18日下午,習近平在固原市冒雨考察了兩個村的脫貧攻堅工作。在涇源縣大灣鄉楊嶺村,他察看村容村貌,到回族貧困戶馬科、馬克俊家中詳細了解脫貧措施的制定和落實情況。從住房、設施、牛棚到就業、收入、上學、看病、公共服務,習近平一一察看、關切詢問。

在原州區彭堡鎮姚磨村,習近平側重了解了黨員示范帶頭和能人大戶帶動、發展冷涼蔬菜種植產業幫助農民脫貧的情況。他看工作展板、看蔬菜瓜果,同種植大戶和務工群眾交流,向他們詢問土地流轉的具體操作和無公害種植的基本要訣,同他們一起算投入產出賬。

總書記囑托:

好日子是通過辛勤勞動得到的。發展產業是實現脫貧的根本之策。要因地制宜,把培育產業作為推動脫貧攻堅的根本出路。

今昔變化:

據《人民日報》2019年11月15日報道,近幾年,姚磨村創辦了蔬菜產銷農民專業合作社,引領周邊十幾個村發展冷涼蔬菜產業,種植面積達1萬畝,帶動1700余戶4173人共同致富。

時間:2016年7月19日

地點:寧夏回族自治區銀川市永寧縣閩寧鎮原隆移民村

場景回顧:

2016年7月18日至20日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在寧夏調研考察。這是7月19日上午,習近平在銀川市永寧縣閩寧鎮原隆移民村,看望慰問移民群眾。 新華社記者 鞠鵬攝

2016年7月19日,習近平來到銀川市永寧縣閩寧鎮原隆移民村考察。他沿途聽取鎮區規劃建設情況介紹,實地察看花卉香菇種植、蔬菜香菇種植等農業科技大棚,了解該村種植、養殖、勞務等產業發展情況。在村黨群服務中心,他詳細了解閩寧鎮扶貧攻堅、福建省對口幫扶等情況,並視察民生服務大廳、衛生計生服務站,對現場工作人員和辦事、就醫的群眾表示慰問。隨后,他來到回族移民群眾海國寶家中看望,並同村民代表交談。

總書記囑托:

在我們的社會主義大家庭裡,就是要讓老百姓時時感受到黨和政府的溫暖。

移民搬遷是脫貧攻堅的一種有效方式。要總結推廣典型經驗,把移民搬遷脫貧工作做好。

今昔變化:

據《人民日報》2020年2月2日報道,2019年,閩寧鎮農民人均可支配收入已達13500元以上。

赫哲族

——“各族人民齊心協力、勤勞奮斗,中華民族一定會更加興旺發達”

時間:2016年5月24日

地點:黑龍江省佳木斯市同江市八岔赫哲族鄉八岔村

場景回顧:

2016年5月24日下午,習近平總書記來到黑龍江同江市八岔村,看望赫哲族群眾。在村文化活動中心,習近平饒有興趣地參觀了赫哲族民俗展。一些村民身著民族服裝,正在學習赫哲族特有的伊瑪堪說唱藝術。大家簇擁到總書記身邊,唱了一曲又一曲。習近平邊聽邊拍手打起節拍。一位5歲的小朋友用稚嫩童聲為總書記唱了一首赫哲族歌謠。 新華社記者 蘭紅光 攝

2016年5月24日下午,習近平冒雨來到同江市八岔赫哲族鄉八岔村,首先到村活動中心,聽取村裡建設和工作介紹,重點了解2013年8月該村遭受特大洪災后重建情況。

接著,習近平參觀了赫哲族民俗展,觀看了屬於國家級非物質文化遺產的赫哲族伊瑪堪說唱教學。

隨后,習近平來到赫哲族村民尤桂蘭家中看望。得知一家人現有耕地150畝、漁船1隻,通過捕魚、流轉土地等年純收入約8萬元,習近平很高興。年逾八旬的尤桂蘭拿出自己當年在北京中南海受到毛澤東主席等黨和國家領導人接見時的照片給總書記看,習近平稱贊她是個老先進了。

總書記囑托:

我們共產黨全心全意為人民服務,說到就要做到,今后黨和政府還會關心支持大家。

在祖國大家庭裡,56個民族是親兄弟。全面建成小康社會,一個民族都不能少。

各族人民齊心協力、勤勞奮斗,中華民族一定會更加興旺發達,各族人民生活一定會更加富足美好。

朝鮮族

——"檢驗農村工作成效的一個重要尺度,就是看農民的錢袋子鼓起來沒有"

時間:2015年7月16日

地點:吉林省延邊州和龍市東城鎮光東村

場景回顧:

2015年7月16日至18日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在吉林調研。這是7月16日,習近平在延邊朝鮮族自治州和龍市東城鎮光東村農戶家中同村民們親切交談。新華社記者 謝環馳 攝

習近平走進村民李龍植家裡,了解一家人收入和生活情況。然后,他盤腿而坐,同村民們親切交談。

總書記囑托:

檢驗農村工作成效的一個重要尺度,就是看農民的錢袋子鼓起來沒有。

要特別關注和關心困難群眾,堅持精准扶貧,廣泛動員社會力量扶危濟困。

我們正在為全面建成小康社會而努力,全面小康一個也不能少,哪個少數民族也不能少,大家要過上全面小康的生活。

白族

——“留得住青山綠水,記得住鄉愁”

時間:2015年1月20日

地點:雲南省大理白族自治州大理市灣橋鎮古生村

場景回顧:

這是2015年1月20日,習近平來到大理白族自治州大理市灣橋鎮古生村村民李德昌家,同村民們圍坐在一起親切拉家常。新華社記者 鞠鵬 攝

習近平步行穿過村中街巷,同當地干部邊走邊聊,向他們了解村民增收和古村落保護情況。

習近平來到村民李德昌家,同村民們圍坐在一起,拉家常、聊民情、談生產、問生計,村民們爭先恐后向總書記講述農村的變化。習近平聽后十分高興。

總書記囑托:

新農村建設一定要走符合農村實際的路子,遵循鄉村自身發展規律,充分體現農村特點,注意鄉土味道,保留鄉村風貌,留得住青山綠水,記得住鄉愁。

黨和政府還會不斷增加農業農村投入,支持農村建設發展,支持農民增收致富,大家的日子一定會更好。

維吾爾族

——“凡是符合人民群眾願望的事,就是我們黨奮斗的目標”

時間:2014年4月28日

地點:新疆維吾爾自治區喀什市疏附縣托克扎克鎮阿亞格曼干村

場景回顧:

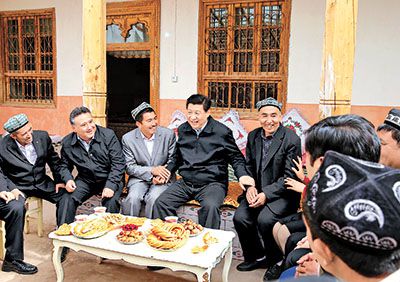

2014年4月27日至30日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在新疆考察。這是4月28日上午,習近平在疏附縣托克扎克鎮阿亞格曼干村村民阿卜都克尤木·肉孜家同村民座談。 新華社記者 蘭紅光攝

2014年4月28日上午,總書記來到托克扎克鎮阿亞格曼干村看望干部群眾,走進維吾爾族村民阿卜都克尤木·肉孜家。主人按照維吾爾族招待貴客的習俗,給總書記戴上一頂小花帽。習近平察看起居室、廚房、牛羊圈、果園和農機具,了解一家人生產生活情況。聞訊而來的村民擠滿了院子,習近平同鄉親們圍坐一起,拉起了家常。

總書記囑托:

我這次來,就是要看中央惠民政策是不是深入人心。

我們黨的一切政策,都要圍繞合民意、惠民生來制定和落實。

凡是符合人民群眾願望的事,就是我們黨奮斗的目標。

今昔變化:

據《人民日報》2019年1月16日報道,阿亞格曼干村247戶建檔立卡貧困戶,已於2016年底全部脫貧。

據《人民日報》2020年1月13日報道,5年多前,阿卜都克尤木一家三口主要靠他開拖拉機幫人犁地、收割庄稼掙錢,年收入1萬多元﹔現在,除了開拖拉機,他和妻子阿依謝姆古麗·艾則孜還養牛養鴿子種鮮花,一年收入近10萬元。

蒙古族

——“各族人民擰成一股繩,共同守衛祖國邊疆,共同創造美好生活”

時間:2014年1月27日

地點:內蒙古自治區錫林郭勒盟

場景回顧:

農歷馬年春節即將到來之際,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日來到內蒙古,看望慰問各族干部群眾,向全國各族人民致以誠摯的新春祝福。這是2014年1月27日,習近平在錫林郭勒盟81歲的牧民瑪吉格家了解生活情況。新華社記者 龐興雷 攝

習近平來到錫林郭勒盟81歲的牧民瑪吉格家,在蒙古包中同一家人圍坐在一起,拉起了家常。“小孩上學遠不遠?”“看病、購物方便不方便?”“家裡養了多少隻羊、多少匹馬?”“收入怎麼樣?”習近平問得很細。

總書記問群眾還有什麼要求,老人反映當地有的牧戶在用電、通行上還有些困難,習近平要求當地黨委和政府作出規劃,努力加以解決。

總書記囑托:

各族干部群眾要牢固樹立平等團結互助和諧的思想,各族人民擰成一股繩,共同守衛祖國邊疆,共同創造美好生活。

今昔變化:

據《人民日報》2017年8月7日報道,向習近平總書記反映沒電、沒路的錫林浩特市牧民瑪吉格,眼看著全嘎查39戶牧民成功通了常電、新建了6眼機井、新修水泥路13公裡。

據新華社2017年10月4日報道,短短三年間,瑪吉格家的生活發生了很大變化,新建了標准化棚圈,飼養的牲畜數量翻了一番。

土家族、苗族

——“隻要有志氣、有信心,就沒有邁不過去的坎”

時間:2013年11月3日

地點:湖南省湘西土家族苗族自治州鳳凰縣廖家橋鎮菖蒲塘村、湘西州花垣縣排碧鄉十八洞村

場景回顧:

2013年11月3日至5日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在湖南考察。這是3日下午,習近平在湘西土家族苗族自治州花垣縣排碧鄉十八洞村同村干部和村民座談。 新華社記者 王曄攝

2013年11月3日上午,習近平從銅仁鳳凰機場一下飛機,就乘車前往湘西土家族苗族自治州鳳凰縣廖家橋鎮菖蒲塘村,察看成片的柚子林和桔子林,了解村裡圍繞扶貧開發發展特色產業的情況。

在湘西州花垣縣排碧鄉十八洞村,習近平到苗族貧困村民施齊文家中看望,坐下來同一家人算收支賬,詢問有什麼困難、有什麼打算,察看了他家的谷倉、床鋪、灶房、豬圈,勉勵一家人增強信心,在黨和政府關心下用勤勞和智慧創造美好生活。隨后,習近平同村干部和村民代表圍坐在一起,親切地拉家常、話發展。村民們談變化、講困難、道實情,習近平邊聽邊問。【詳情】

總書記囑托:

扶貧開發要同做好農業農村農民工作結合起來,同發展基本公共服務結合起來,同保護生態環境結合起來,向增強農業綜合生產能力和整體素質要效益。

發展是甩掉貧困帽子的總辦法,貧困地區要從實際出發,因地制宜,把種什麼、養什麼、從哪裡增收想明白,幫助鄉親們尋找脫貧致富的好路子。

脫貧致富貴在立志,隻要有志氣、有信心,就沒有邁不過去的坎。

今昔變化:

據《人民日報》2019年9月16日報道,2013年,十八洞村全村225戶939人,人均可支配收入隻有1668元,貧困發生率高達57%。

2016年,全村人均可支配收入達到8313元,實現整村脫貧﹔2018年,這個數字又增加到12128元,是5年前的7.3倍,原來幾乎空白的村集體收入每年也有了50余萬元。

東鄉族

——“找准發展路子、苦干實干,早日改變貧困面貌”

時間:2013年2月3日

地點:甘肅省臨夏回族自治州東鄉族自治縣布楞溝村

場景回顧:

2013年2月3日,中共中央總書記、中共中央軍委主席習近平沿著陡峭山路來到山大溝深的臨夏回族自治州東鄉族自治縣布楞溝村看望東鄉族群眾。圖為習近平和村民們熱情握手。新華社記者 蘭紅光 攝

距離東鄉縣城近50公裡的高山鄉布楞溝村,地處兩山之間的溝壑裡,是東鄉族自治縣最貧困、最干旱的山村之一。習近平總書記十分惦記這裡的貧困群眾,進村入戶噓寒問暖。

總書記在察看了村裡的集雨水窖后,要求當地政府抓緊解決好村民飲水困難。他鼓勵鄉親們發揚自立自強精神,找准發展路子,苦干實干,改善生產生活條件,早日改變貧困面貌。

走進東鄉族農民馬麥志的家,習近平總書記看面櫃,看羊圈,問一家人口糧夠不夠吃,低保有沒有保証,看病有沒有保障,孩子有沒有上學,在得到肯定的答復后,總書記很欣慰。

總書記囑托:

要把水引來,把路修通,把新農村建設好。

黨和政府高度重視扶貧開發工作,特別是高度重視少數民族和民族地區的發展,一定會給鄉親們更多支持和幫助,鄉親們要發揚自強自立精神,找准發展路子、苦干實干,早日改變貧困面貌。

今昔變化:

2012年底,布楞溝村人均純收入隻有1624元,貧困發生率高達96%﹔2014年底,人均純收入達到3419元,實現整村脫貧。2018年底,人均純收入增長到6815元。