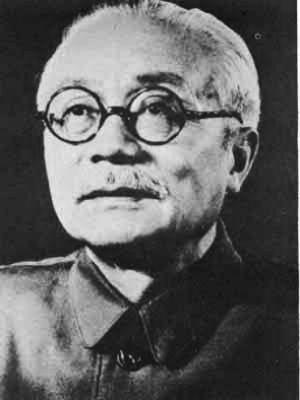

林伯渠。湖南省委黨史研究院供圖

林伯渠(1886—1960),原名林祖涵,字邃園,號伯渠,湖南臨澧人。早年加入同盟會,1921年加入中國共產黨,是著名的無產階級革命家、教育家,是黨和國家重要領導人之一,與董必武、徐特立、謝覺哉、吳玉章並稱“延安五老”。

1904年春天,18歲的林伯渠告別了家人和師友,與湖南數十名官費留日學生由長沙乘船出發,經武漢、上海,轉乘海輪東渡日本。到東京后不久,林伯渠進入日本弘文學院學習。在盧梭、孟德斯鳩等歐洲資產階級啟蒙思想家民主共和思想的熏陶和留日學生激進派的影響下,林伯渠日益傾向革命。1905年7月,孫中山來到東京籌備組織中國同盟會。林伯渠參加了歡迎孫中山大會,在現場聆聽了孫中山激情澎湃的演說后,他決心追隨孫中山領導的革命組織。不久,經黃興、宋教仁介紹,林伯渠加入了中國同盟會。這是他人生中第一個重要起點,從此踏上了中國民主主義革命的征程。

從日本畢業回國后,林伯渠開始了職業革命家的生涯。他懷著滿腔的革命熱情,參加了同盟會組織的一系列革命活動。先是在東北進行了整整4年的邊疆革命,然后又參加籌備發動辛亥革命。他不能理解,為什麼革命往往開始聲勢浩大,結果卻總是不如人意。眼見著辛亥革命的果實被篡奪,同盟會內部分歧重重,無數同仁志士流血犧牲,而反動勢力依然此起彼伏地統治著中國。這使林伯渠內心感到十分痛苦,同時也促使他反復思考失敗的原因,探求新的出路。

1913年5月,隨著“二次革命”的失敗,林伯渠被袁世凱通緝,他又一次去往日本。這一年冬天,李大釗也來到日本留學。林伯渠和李大釗在日本相識了,他們經常在一起切磋學問,交換志趣,相互啟發和激勵革命斗志。隨著交往的加深,兩人結下了深厚的情誼。回國后,兩人經常通信,交流彼此的情況。1918年春,林伯渠連續接到李大釗幾次來信,信中詳細介紹了俄國十月革命的情況並對當時中國的政治形勢闡述了他的見解。林伯渠當時積極奔走於湘鄂之間進行革命斗爭,正不斷遭遇護法運動的挫折,他陷入了迷惘與彷徨之中。看到李大釗的來信后,他深受啟發,重新燃起了斗志,開始知道了發動群眾和組織工農軍隊的重要性。

1919年五四運動暴發,北京學生的行動猶如暗夜裡的一聲響亮的春雷,震動了全國。這時,林伯渠更加認識到了群眾力量的偉大。這一年秋冬間,李大釗發表《我的馬克思主義觀》。不久,又在北京組織了“馬克思學說研究會”。國內進步刊物如《新青年》《晨報副刊》《星期評論》以及《建設》雜志等,不斷譯載馬克思、恩格斯的著作《共產黨宣言》《雇佣勞動與資本》以及考茨基的《馬克思的經濟學說》、河上肇的《馬克思唯物史觀》等等。此外,在日本的神州學會會員們,很多都在學習馬克思主義,他們經常將有關日本和國際社會主義運動的報刊、文件寄給林伯渠。憑借這些學習材料和愈來愈詳細的俄國十月革命的消息,以及自己豐富的社會革命經驗,林伯渠逐步認識了馬克思主義並且日益堅信它是拯救中國和人類的唯一真理,從此終生不渝。

中國的五四運動,引起了列寧領導的共產國際的關注。1920年4月,共產國際派維經斯基等來到中國。維經斯基一行抵達北京后,通過在北京大學任教的兩個俄籍教授結識了李大釗,經過多次懇切的交談,表示要幫助中國建立共產黨。李大釗向他們推薦陳獨秀,並介紹他們到上海找陳獨秀。維經斯基等來到上海后,首先會見陳獨秀,又由陳獨秀介紹會見了戴季陶、李漢俊、沈玄廬、張東蓀、陳望道、邵力子等人。他們舉行了多次座談會,交流中國革命情況和十月革命后的俄國現狀,商討發起建立共產黨的問題。1920年8月,中國第一個共產黨早期組織在上海法租界老漁陽裡2號《新青年》編輯部成立,推陳獨秀擔任書記。李大釗把這些情況通過書信告知了林伯渠,並介紹他去見陳獨秀。

1920年冬的一天,林伯渠敲開了陳獨秀位於上海漁陽裡2號的寓所木門。走進會客廳,見到主人后,他便進行了自我介紹,並拿出李大釗寫的舉薦信遞給陳獨秀。信中說,林祖涵(林伯渠)系老同盟會會員,現任孫中山大元帥參議,希望陳獨秀和他本人作林伯渠的入黨介紹人。“你和守常(李大釗)什麼時候認識的 ?”陳獨秀問。林伯渠回答說:“民國四年春節前,我在日本參加乙卯學會,守常發起中華學會,那時我們就認識了。后來兩個學會合並為神州學會時,守常任評議長,我任干事部干事,那時我們成了最好的朋友。”

他們談得越來越投機,雙方都有一見如故的感覺。當時上海、北京的共產黨早期組織剛成立,陳獨秀也希望加快吸收新黨員的步伐,他誠摯地向林伯渠發出了入黨邀請。就這樣,1921年1月,在李大釗、陳獨秀的介紹下,林伯渠加入了上海共產黨早期組織。之后,他和沈玄廬、李漢俊等進行過幾次座談,討論《共產黨宣言》和共產國際兩次大會的決議與文件。從此,林伯渠踏上了新民主主義革命的征途,以嶄新的姿態為偉大的共產主義理想而斗爭,而且終生不懈。

后來,林伯渠在填寫履歷表或回憶參加革命的歷史時,曾多次提到他是“感於國內廣大勞苦群眾之受壓迫與受十月革命之影響”而參加中國共產黨的,又說:“從自身的經歷中,也體驗到一個徹底的民主主義者,他所走向的是共產主義的道路。辛亥革命前覺得隻要把帝制推翻可以天下太平,革命以后經過多少挫折,自己所追求的民主還是那樣的遙遠,於是慢慢的從痛苦經驗中,發現了此路不通,終於走上了共產主義的道路。”(湖南省委黨史研究院第二研究部副主任 肖湘娜)