總理履新調研第一站為什麼是株洲

總理履新調研第一站為什麼是株洲

——培育制造名城深度解碼

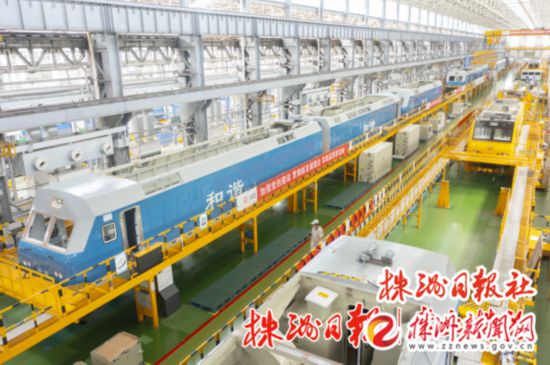

中車株機公司生產車間一角。 企業供圖

中車株機公司生產車間一角。 企業供圖

3月21日至22日,中共中央政治局常委、國務院總理李強履新后的首次出京調研,直奔湖南,首站株洲!

4月7日,全國首批12個產業鏈供應鏈生態體系建設試點城市首次集中交流,株洲開講。

高頻次的全國亮相,讓株洲艷驚四方。看制造、論先進,為什麼是中部小城株洲?其制造業有何過人之處,有底氣喊出“住株洲的房子、拿一線城市的工資、干全球的事業”?

執著於先進制造業,低調內斂的株洲,火出圈的勢頭逐漸顯露:臨近五一假期,已有博主在網絡平台推薦:這座被低估的寶藏小城,趁著還沒火趕緊去!

因為“制造”

所以實力強大

制造看株洲,看什麼?

軌道交通裝備,是株洲為中國制造貢獻的一張“金名片”,也是株洲首屈一指的拳頭產業。

去年,株洲軌道交通收獲了兩個特別的點贊。

“廣州地鐵,最高時速達160公裡。”2022年6月,時任外交部發言人趙立堅在微博發布視頻並配文,播放量超過62萬次。視頻主角“活力橙”,是中車株機公司為國內最快的地鐵線路——廣州地鐵18號線量身定制,在試跑中飆出了176公裡/小時的速度,刷新國內地鐵試跑最高紀錄。廣大網友紛紛點贊“中國速度”,稱贊地鐵列車“高鐵品質”。

同年9月,外交部發言人華春瑩在推特上發文,點贊中車智軌阿聯酋項目成本低、建設周期短、運營靈活三大優點。

該項目是中車智軌首個批量交付的海外項目。如今,智軌出海第二站也即將成行,38輛智軌列車將於明年分批運抵馬來西亞沙撈越州。

自2017年首發以來,中車株洲所自主研發且全球首創的智軌電車,憑借技術、產品和運營模式的創新優勢,迅速得到應用推廣,已成為中國先進制造走出去的新“利器”。

聚焦軌道交通,株洲早已成為國內自主創新能力最強、核心競爭力最優、產業規模最大的軌道交通產業集聚區。

電力機車市場佔有率全球第一、國內每10台中小航空發動機就有9台“株洲造”、亞洲最大的硬質合金生產基地,帶著這樣的標簽,制造株洲還在包攬更多“第一”。

中車集團是我國最早進入風電領域的企業,風電裝備是其正在傾力打造的第二張“金名片”。國內平均每10個風力發電機組當中就有6個裝有中車的產品。中車已在株洲完成了全國最全的核心產品布局,形成了集合上、中、下游產品的全產業鏈生態體系。

“株洲市是中國中車產業實力最強的城市。”中國中車集團有限公司副總裁余衛平這樣評價。

看制造業的成色,這些數據最具說服力:

制造業增加值佔GDP比重達34.5%,大大高於全國、全省佔比,已成株洲第一大稅源。

在與全國先進地市的“競技”排位賽上,株洲闖進全國先進制造業百強第36位,一舉拿下45個先進制造業集群“國家隊”席位中的軌道交通裝備、中小航空發動機兩席。

可上九天攬月,可下五洋捉鱉,株洲制造的“硬核”實力,來自於工業基因的傳承。87歲的中車株機,69歲的株硬集團,72歲的株洲城,作為國家“一五”“二五”時期重點建設的八個工業城市之一,歲月的沉澱,讓優勢產業鏈上的領航企業和株洲,有了深厚的工業文化底蘊。

產業高齡,活力依舊蓬勃。圍繞龍頭企業,多年來株洲不斷延鏈強鏈補鏈,聚集了大批實力獨具的配套企業,其中國家級專精特新“小巨人”企業就有58家,位居中西部非省會城市第一。

分量更重的全國重點支持專精特新“小巨人”企業也有25家。按照每1000億元GDP對應的重點“小巨人”數量計算,株洲的單位密度全國第一。

大中小協同,讓“一杯咖啡的時間”成為株洲獨特的計量單位,展現著“世界的田心”產業匹配度和鏈式反應速度。

今年1月,“株洲造”地鐵列車在歐洲最大機場土耳其伊斯坦布爾新機場開通運營。從研發到交付,6個月,這是全球最快地鐵列車制造速度。

出口歐洲的雙層動車組,在50余家配套企業通力協作下,18個月,從合同簽訂到車輛下線,項目周期是國際同類型產品的一半。

“先進軌道交通裝備零部件,如果是全球採購,周期按月計算,在國內採購按周計算,在株洲配套供應最快可以按小時計算。這體現了供應鏈的高效協同、快速聯動。”中車株機公司供應鏈管理中心副總監齊然說。

這種產業鏈供應鏈生態的獨特性,也讓株洲成為全國首批開展產業鏈供應鏈生態體系建設的12個試點城市之一。

中車株洲所時代電氣制造中心 企業供圖

因為“質造”

所以市場廣大

前幾天,中車株洲所在第三屆科技節上,一口氣發布了λ實驗室、重載列車自動駕駛系統、“無人值守”風電場解決方案、“海風一號”百米級海上風電葉片、面向綠電制氫的大功率IGBT電源、中車儲能系統(CESS)、時代碳行管控平台7大創新產品或技術。

企業專屬的科技節,已經成為株洲的一道新風景。這些企業,創新品類多樣,橫跨多領域,還要沖向行業首位。株洲企業為什麼這麼牛?

創新,創新,還是創新。“中國第一”“世界首創”,是株洲工業的鮮明標記。

大到掃風面積達到3.36個標准足球場的全球最大葉輪陸上風機,小到直徑僅為頭發絲的八分之一,可在一粒米上刻出56個漢字的世界最小的極小徑精密加工銑刀,幾乎每個月,你都能在株洲看到令人嘆服的創新之作。

在需求側創新產品,在“短板”處填補空白。“這十年來,我們讓高端裝備擁有自己的‘中國芯’,沿著一帶一路的足跡,讓中國鐵路裝備走出了國門,服務全球。”全國人大代表、中車株洲電力機車研究所有限公司黨委書記、董事長李東林說。

依托“材料、器件、算法”三大核心根技術,近年來,中車株洲所推動大功率IGBT、永磁牽引、自主控制系統等關鍵技術創新,不斷擴展產業版圖,支撐軌道交通產業向更高峰攀登。

源自軌道,走出軌道。軌道交通為支點,創新為“撬棒”,撬動產業鏈不斷裂變:將優勢技術和制造能力平移、延伸、演化,孵育了新能源汽車、風力發電、深海裝備、工程機械、船舶電驅、污水處理等綠色環保戰略性新興產業,且多個產值已突破百億元。

創新沒有天花板。連續4年,株洲的全社會研發投入排名全省第一,是全省唯一超過3%的市州。

有著國家級資源、世界級舞台,長期以來,株洲以獨具的“廠所結合”模式,讓政策和資源緊緊擁抱產業一線,創新鏈和產業鏈始終聯袂前行。

“雙碳”戰略背景下,由新一代信息技術加持的下一代綠色智能化軌道交通裝備,也正在“雕琢”蛻變中。

“一項新產品的創新,往往是產業鏈企業聯合發力的結果。”株洲九方裝備股份有限公司董事長、總經理周后葵介紹,產品創新面臨的技術難題經過“拆包”分解后,帶動多家鏈上企業緊跟主機企業需求和技術指導,開展新一代裝備的技術攻關。

“參與全球競爭,拼的是產業創新生態。”同時擔任國家先進軌道交通裝備創新中心、株洲國聯軌道交通產業服務中心“一把手”的李林介紹。

由中車株機、中車株洲所、中車株洲電機等12家單位組建的國家先進軌道交通裝備創新中心,圍繞綠色節能技術、智能化關鍵技術等7大共性技術開展研制攻關,4年來,攻克20多項“卡脖子”技術或關鍵共性技術。

在“全國城市創新能力百強榜”上,株洲排名由2020年的第41位、2021年的第37位,持續提升至第32位。

從點到鏈再到群,產業生態圈成員“抱得更緊、綁得更牢”,以整體實力的提升,擦亮“株洲質造”招牌,彰顯株洲先進制造業“高地”的含金量。

由“跟跑”“並跑”到部分領域“領跑”,株洲企業代表中國制造走出國門,成為標准的制定者和主導者,發布了由中國企業牽頭制定的全球軌道交通行業通用的首份IPC國際電子行業標准,在更高的話語權中踏上世界新征途。

以中國標准的輸出,擴大全球市場。

全線採用中國技術標准、中國設備並與中國鐵路網直接聯通的中老鐵路,其線上的復興號動車組,以及具有高鐵“心臟”和“大腦”之稱的牽引電傳動和網絡控制關鍵核心技術,牽引電機和牽引變壓器、道岔、高性能防腐涂料等,均來自於株洲企業。

作為中國高鐵全方位整體走出去的“第一單”,雅萬高鐵上多項閃亮的“中國標准”,同樣源自株洲。

中國中車首個海外“系統+”項目——中車株機擔綱拿下的墨西哥城地鐵1號線整體現代化改造項目,用不到兩年的時間實現中國企業自主研發的首列膠輪地鐵列車出口海外,更被評為全球十大PPP項目經典案例。

墨西哥城地鐵局局長吉耶爾莫·加德龍表示,中車作為全球最大的車輛制造商之一,其超強的履約能力和為墨西哥城市民提供舒適出行交通方案的實力,值得稱贊。

中車株機公司生產車間一角 企業供圖

因為“智造”

所以前程遠大

僅僅是一款聊天機器人,ChatGPT就以驚人的創造力引起全球驚呼。人工智能時代,一切都將重構,包括工業。

一直以來,株洲制造業能夠長期保持先進,其核心密碼就是緊跟時代。

從“一五”“二五”時期的高能耗、高污染,到動能轉換、產業升級時期的高技術、高質量,再到如今的邁向高端化、智能化、綠色化,株洲先進制造業的發展之路十分清晰。

在中車株機的轉向架智能制造車間,一個個毛坯車輪進入精加工智能生產線,經過一系列流程后自動下線,機車車輪工位生產節拍隻需20分鐘,而城軌車輛車輪平均生產節拍隻需12分鐘。

機械手臂揮舞之下,中車株洲電機公司城軌標動牽引電機智能組裝線,可實現45個族系、100多個型號電機柔性自動生產,相比傳統生產作業面積減少31%,作業效率提升2.25倍。

從龍頭企業,到生態圈企業,智能化改造升級正在漸次傳導。

基於大數據、邊緣計算和數字孿生技術的用電管理平台,如今是湖南株洲中車機電科技有限公司水務板塊的拳頭產品。然而2018年剛啟動研發時,卻差點無疾而終。“企業能在數據採集和展示方面進行獨立開發,但基於數據分析應用的算法部分,自身技術人員難以勝任。”株洲中車機電研發中心主任彭力說。

關鍵時刻,中車株洲所伸出援手,歷時兩年共同完成科研創新。

3月中旬,株洲市智能制造協會正式成立,而發起單位正是中車株洲所旗下的株洲中車時代電氣。

“智能制造時代,大中小企業面臨的痛點到底是什麼?整個產業鏈怎麼實現智能化協同?產業鏈上下游怎麼做到信息互聯互通?這都是我們在思考的問題。”株洲中車時代電氣股份有限公司副總經理、市智能制造協會會長易衛華說,很多小微企業總以為智能制造就是高投入,而該公司在實現智能制造的過程中,積累了很多小切口的案例,可以在其他小微企業快速進行復制和推廣,幫助他們在小投入基礎上更快創造價值。

坐擁37個工業門類,株洲有著數字產業最青睞的海量應用場景,也蘊藏著巨大的智造市場空間。

在三菱電機(中國)有限公司技術總監蔡建國看來,株洲工業有很強的持續性和大量場景,也涵養了一批優秀的智能制造開發人才。從企業內部生發出來的數字化應用,將為企業自身以及生態圈內的企業,帶來不可估量的益處。

這股源自企業的智能浪潮,一經掀起就是驚濤駭浪。

中車電動“雲智通”——連接全國4萬多台新能源汽車,“株齒雲”——跨行業連接6萬多台套工程機、挖掘機設備,天一“焊接雲”——連通10萬個“機械手”,國創中心“智能運維”平台——連通全球百萬客戶。

企業上“雲”用“數”,株洲接天連“星”。接入北斗系統,啟動“星”建設,株洲快速構建打通的北斗產業鏈,將為工業制造開啟立體“防護”。

嗅覺敏銳的資本已聞風而至,與株洲產業開啟雙向奔赴。

“十三五”初期,株洲就開始打造數字經濟的城市底座,建設計算能力達200萬核的中南地區最大數據中心、1500PB光磁一體存儲能力的湖南數據湖。

目前,株洲每萬人擁有5G基站數14.72個,中西部地區非省會城市排名第一,累計機架建設數、存儲空間、智能制造能力成熟度自評估企業完成數,均居全省第二。

市場資源,飽含著強烈的信心和期待涌向株洲。

中國移動5G試點、全國信息消費試點、國家下一代互聯網示范城市、國家首批智慧城市試點、全國IPv6技術創新和融合應用試點,這些智造資源的注入,正讓株洲制造在新一輪的數字化競速賽道上,再次搶先出發。

如同一架運轉精密的機器,從末梢神經啟動,在每一個關節爆發,逐一裝上智造的“盔甲”,並迅速向機體核心蔓延。一旦這種連接完全貫通,株洲制造也將再次“變身”,觸達全新的能力。

擁抱未來,工業互聯的方程式,求解還在株洲。(記者 高曉燕)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量